従業員の退職はなぜ起こる? 原因と企業が行う予防・対策

※2024年12月12日更新

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少によって人手不足が加速しており、企業活動を持続するためには人手の確保が欠かせません。

人手を確保するには、新しく人材を獲得するだけでなく、従業員の離職を防止することも重要です。

従業員が自己都合で退職する場合、『民法』第627条によって雇用者の同意を得ずに退職ができます。そのため、企業においては従業員が自ら退職を望むことがないように社内環境を整える必要があります。

企業における人事・労務担当者のなかには、「従業員が自己都合退職する原因が知りたい」「自己都合退職を防ぐにはどうすればよいのか」などとお悩みの方もいるのではないでしょうか。

この記事では、従業員の退職について、原因や申し出られた際の対応、防ぐための対策を解説します。

なお、アルバイト・パートが辞めてしまう原因や早期離職を防ぐ方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

出典:e-GOV法令検索『民法』

従業員が自己都合退職する原因

従業員が自己都合退職する原因としては、以下が挙げられます。

▼従業員が自己都合退職する原因

- 人間関係におけるストレス

- 将来への不安

- 労働条件・労働環境に対する不満 など

従業員が同僚・上司・取引先との人間関係にストレスを抱えていたり、自分や企業の将来に不安を覚えていると、自己都合退職につながる可能性があります。

また、給与を含む労働条件や労働環境に不満がある場合も、従業員が転職を考える原因となります。

従業員に退職を申し出られた際の対応

従業員に退職を申し出られた際は、ヒアリングと話し合いを行うことが重要です。また、それでも退職が決まるようなら自己都合か会社都合かを明確にしたうえで手続きを行います。

①ヒアリングと話し合いを行う

従業員から退職を申し出られた際は、企業側から退職という決断に至った理由をヒアリングして、できる限り雇用契約を継続するために話し合いを行います。

業務負担の軽減や配置転換、労働時間の短縮など、就業上の対処を行って労働条件を見直すことで、引き続き働いてもらえる可能性があります。

この際、従業員の意思や希望を尊重したうえで、双方が納得できる方法を探すことが重要です。無理な引き止めを行ってしまうと、ハラスメントとしてトラブルに発展するリスクもあります。

②自己都合か会社都合かを明確にする

従業員の退職に際しては、従業員の自己都合か会社都合かを明確にしておくことが重要です。

自己都合退職と会社都合退職では、支給される退職金や失業手当の支給日、支給日数などが異なることから、トラブルが発生しやすいといえます。

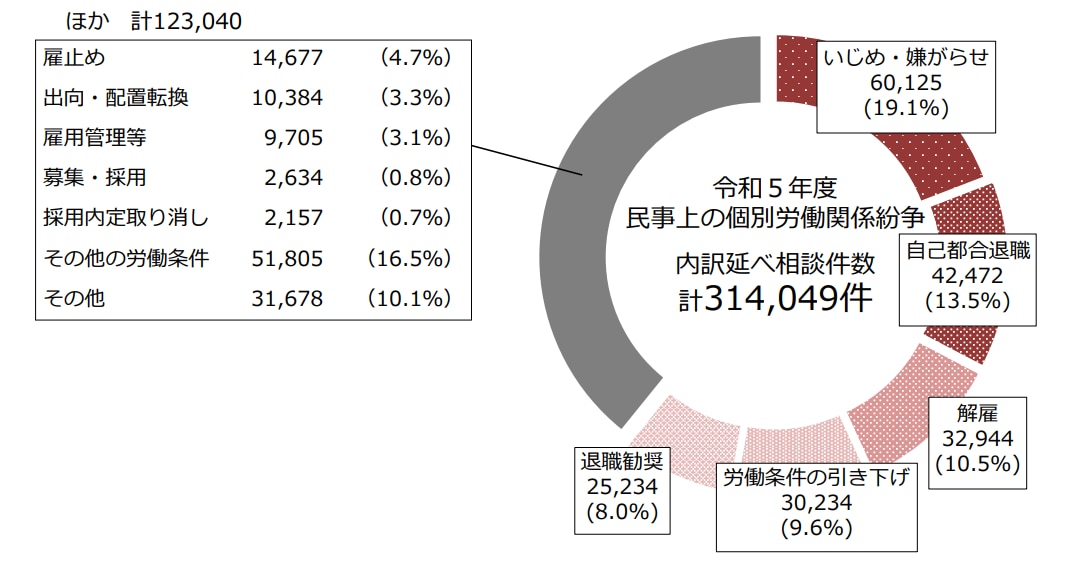

厚生労働省の『令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況』によると、民事上の個別労働関係紛争において、自己都合退職に関連した紛争は2番目に件数が多くなっています。

▼個別労働関係紛争における相談内容別の件数

画像引用元:厚生労働省『令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況』

自己都合と会社都合のどちらにあたるかは、企業側が一方的に決定せず、従業員と話し合ったうえで慎重に判断する必要があります。

出典:厚生労働省『令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況』

③退職が決まった場合には手続きを行う

従業員の退職が決まった場合、企業は社会保険や税金などの手続きを行う必要があります。

▼従業員の退職時に行う手続き

- 雇用保険の届出

- 健康保険・厚生年金保険の届出

- 住民税の手続き

また、退職者が保険・税金の手続きを行うために必要な書類や証明書についても、企業側で発行・返却を行います。

▼発行・返却する書類や証明書

- 離職票

- 源泉徴収票

- 雇用保険被保険者証 など

従業員の自己都合退職を防ぐための予防・対策

従業員の自己都合退職を防ぐには、社内コミュニケーションの活性化や定期的な面談、働き方の見直しなどが有効です。

社内コミュニケーションの活性化を図る

社内コミュニケーションの活性化を図ることで、社内において良好な関係性を構築しやすくなります。これによって、退職の原因となり得る人間関係におけるストレスの低減につながると期待できます。

社内コミュニケーションの活性化を図るための施策としては以下が挙げられます。

▼社内コミュニケーションを活性化させる施策の例

- 社内イベントを実施する

- コミュニケーションツールを導入する など

定期的な面談を行う

定期的な面談を行うと、従業員が描いているキャリアプランを把握しやすくなり、実現に向けたサポートを行えるようになります。

キャリアプランの実現をサポートすることで、従業員が抱える将来への不安を払拭しやすくなり、離職率の低下にも寄与すると考えられます。

▼キャリアプランの実現へ向けたサポートの例

- 必要なスキルを身に着けるための研修を行う

- 自社のキャリアパスを公開する など

なお、従業員のモチベーションを向上させる方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

従業員の働き方を見直す

従業員の働き方を見直して労働条件・環境の改善を図ることで従業員の自己都合退職を防ぎやすくなると期待できます。

▼働き方の見直し例

- 多様な働き方を実現する

- 人員配置を見直す

リモートワークや時短勤務など働き方を柔軟に選べるようにすると、育児や介護で従来の働き方を続けられない従業員でも離職しなくて済むようになります。

また、業務やスキルに応じた適正な人員配置を行って従業員の業務負担を軽減することで、働き続けられる職場環境が実現できます。

なお、労働時間と勤務制度についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

まとめ

この記事では、従業員の退職について以下の内容を解説しました。

- 従業員が自己都合退職する原因

- 従業員に退職を申し出られた際の対応

- 従業員の自己都合退職を防ぐための対策

従業員が自己都合退職する原因としては、人間関係におけるストレスや将来への不安のほか、労働条件・労働環境への不満も挙げられます。

従業員の自己都合退職を防ぐには、良好な人間関係を築くために社内コミュニケーションを活性化させたり、定期的な面談で従業員のキャリアプランをサポートすることが有効です。

また、多様な働き方の導入や人員配置の見直しを行うと、従業員が働き続けやすい環境が実現できると考えられます。

シフト管理システムの『シフオプ』は、シフトの収集・作成・共有を行えるクラウド型のシステムです。コンプライアンスリスクの高いシフトを自動で検知する機能によって過重労働を未然に防止でき、従業員の負担を軽減することが可能です。

詳しくは、こちらの資料をご確認ください。

人気のコラム

シフト希望から効率的にシフトを作成する方法|流れと注意点まとめ

看護師のシフト表はどう組む?メンバーの休み希望を叶えるには

コンビニのシフト表を効率的に作るには。シフトの決め方と注意点

見やすいシフト表の特徴とは?把握しやすいシフト作りはツールを活用