今後はどうなる?人手不足の業界における将来の見通し

※2024年12月20日更新

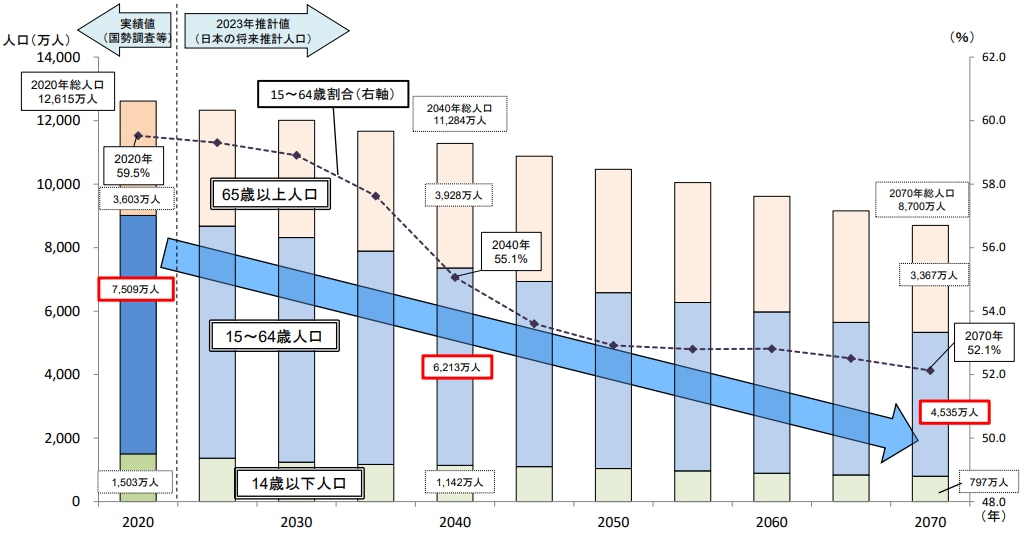

日本の人口は2008年のピーク以降急速に減少しており、特に15〜64歳の生産年齢人口は今後も大幅に減少していくと見込まれています。

▼人口減少の推計

画像引用元:厚生労働省『人口減少社会への対応と人手不足の下での企業の人材確保に向けて』

生産年齢人口の減少に伴う課題として、人手不足が挙げられます。業界によっては既に人手不足が深刻となっており、今後の更なる人手不足を想定した対策が必要です。

企業の人事・労務担当者のなかには、「人手不足に関する今後の見通しが知りたい」「人手不足を解消するにはどうすればよいのか」などと気になる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、人手不足の現状や業界ごとの今後の見通し、対策について解説します。

出典:厚生労働省『人口減少社会への対応と人手不足の下での企業の人材確保に向けて』

人手不足の現状

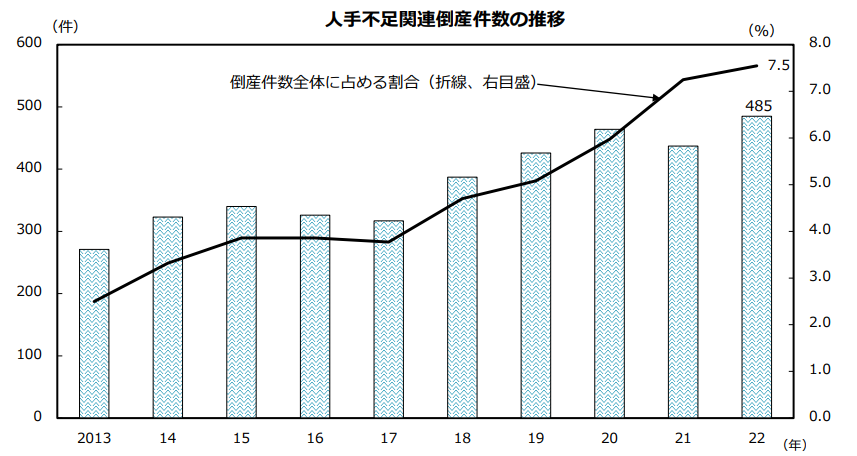

生産年齢人口の減少が進むなか、企業においては人手不足が課題となっています。なかには人手不足が原因で倒産する企業もあり、その割合は年々増えています。

▼人手不足に関連する倒産件数の推移

画像引用元:厚生労働省『人口減少社会への対応と人手不足の下での企業の人材確保に向けて』

また、2024年8月における産業別の欠員率(※)を見ると以下の分野で特に高く、人手不足が深刻になっていることが分かります。

▼欠員率が高い産業分野

産業分野 |

欠員率 |

医療・福祉業 |

3.5 |

建設業 |

3.6 |

運輸業・郵便業 |

5.7 |

宿泊業・飲食サービス業 |

6.2 |

厚生労働省『労働経済動向調査(令和6年8月)の概況』を基に作成

※欠員率とは、仕事があるにもかかわらず従事する人がいない状態を補充するために行っている求人の、常用労働者に対する割合のことです。

出典:厚生労働省『人口減少社会への対応と人手不足の下での企業の人材確保に向けて』『労働経済動向調査(令和6年8月)の概況』

人手不足が深刻な業界における今後の見通し

人手不足が深刻な業界においては、現状だけでなく今後の見通しも立てたうえで対応していくことが求められます。

ここでは、医療・福祉業界、建設業界、運輸業界、飲食サービス業界における人手不足の今後について解説します。

医療・福祉業界

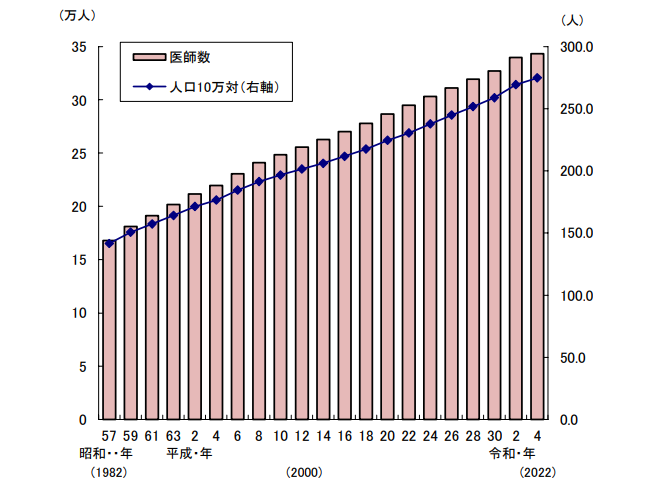

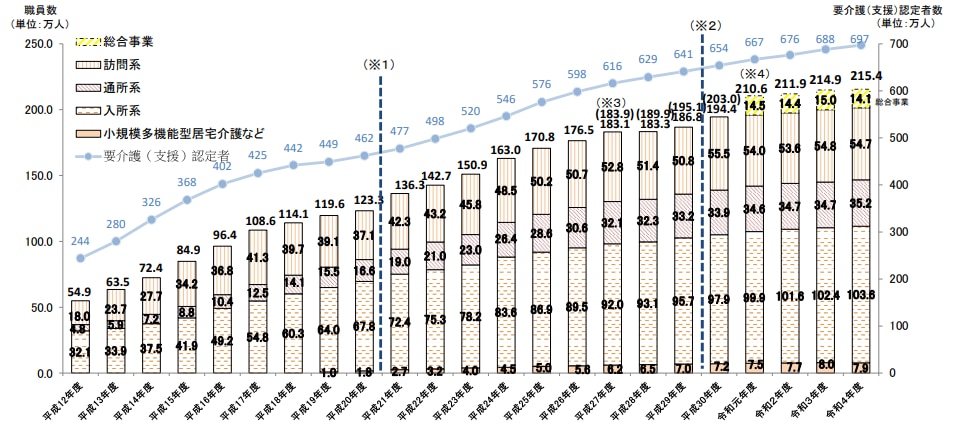

医療・福祉業界においては、医師や介護職員の人数そのものは増加傾向にあります。

▼医師数の年次推移

画像引用元:厚生労働省『令和4(2022)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況』

▼介護職員数の年次推移

画像引用元:厚生労働省『介護職員数の推移』

一方で、医療・介護の需要も高齢化に伴ってさらに拡大していくと見られており、医師や介護職員の供給に対して需要が大きく上回ると推定されます。

単純な人員の確保だけで膨大な医療・介護需要に対応するには限界があります。そのため、今後の医療・介護業界においては業務の効率化によって人手不足の解消を図ることが重要になると考えられます。

なお、介護業界の人手不足についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

出典:厚生労働省『令和4(2022)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況』『介護職員数の推移』

建設業界

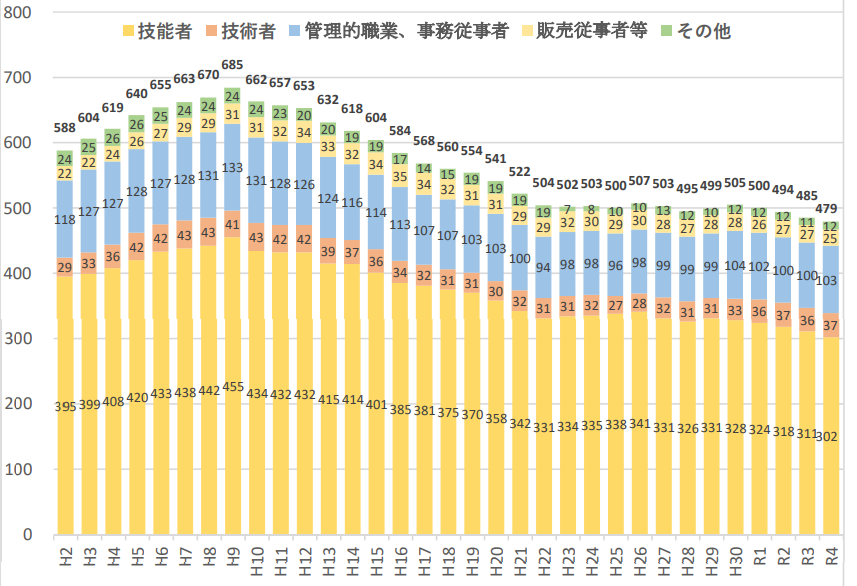

建設業界における就業者数はピークとなる1997年から比較すると2022年時点で約30%減っており、減少傾向にあるといえます。

▼建設業における職業別就業者数の推移

画像引用元:国土交通省『建設業を巡る現状と課題』

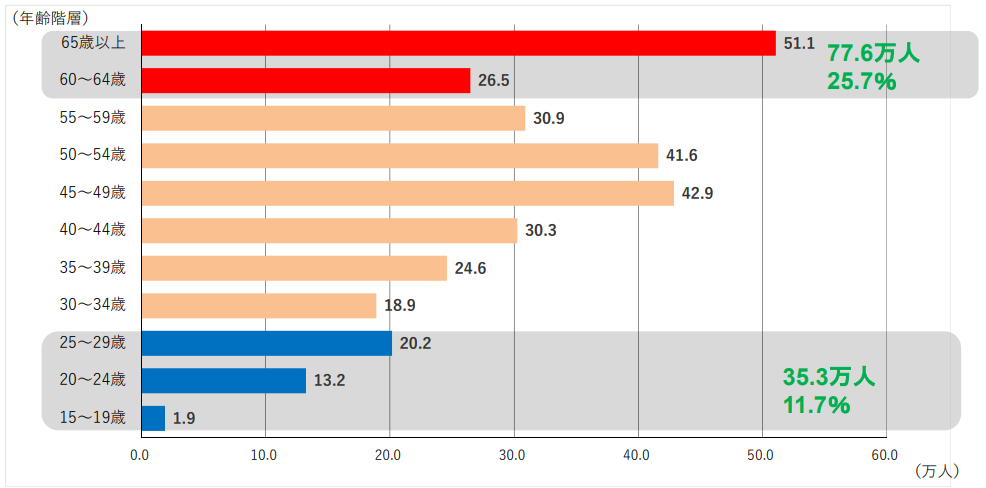

また、建設業の就業者は3割以上が55歳を超えており、特に技能者については全体の4分の1以上を60歳以上の高齢者が占めています。

▼年齢階層別の建設技能者数

画像引用元:国土交通省『建設業を巡る現状と課題』

29歳以下の技能者は全体の12%ほどとなっており、高齢の技能者が今後引退していくことを踏まえると、将来の担い手が不足しているといえます。

建設業の人手不足は今後も加速していくと考えられ、将来に備えるには若い働き手の確保が重要となります。

なお、建設業におけるシフト管理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

出典:国土交通省『建設業を巡る現状と課題』

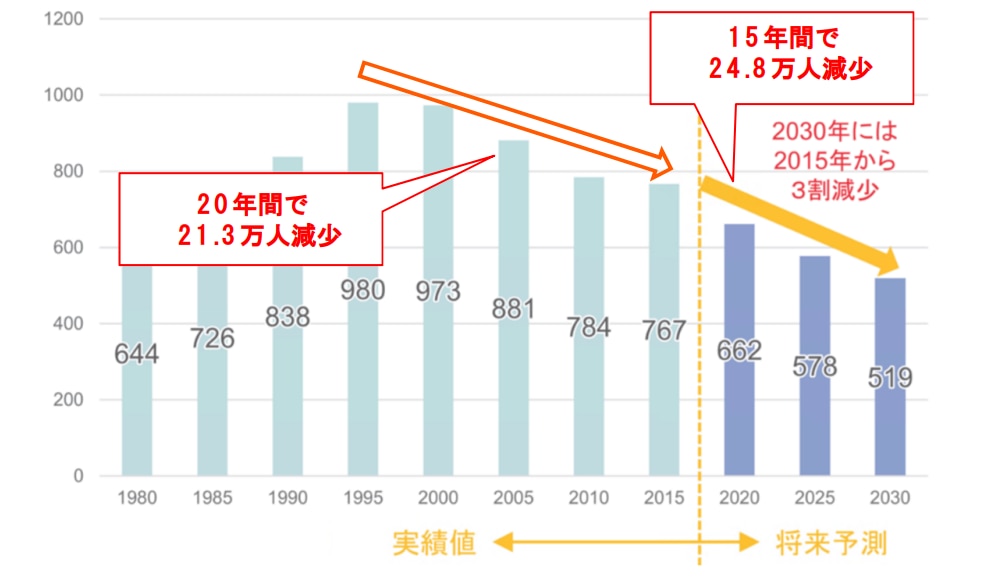

運輸業界

運輸業界においては運転従事者数が減少傾向にあり、2030年までにこれまで以上の速度で減少が進むと見込まれています。

▼運輸業界における運転従事者数の推移

画像引用元:国土交通省『我が国の物流を取り巻く現状と取組状況』

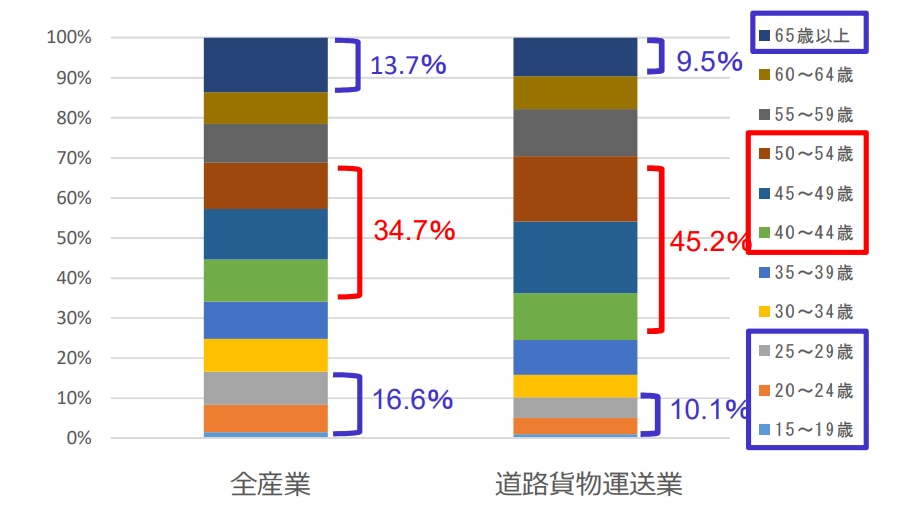

運輸業界は65歳以上の就業者の割合が少なくないこともあり、建設業界同様に将来における担い手の確保が重要となります。

▼運輸業における年齢構成

画像引用元:国土交通省『我が国の物流を取り巻く現状と取組状況』

また、働き方改革に伴う時間外労働規制の見直しによって、1人当たりが働ける時間に上限が設けられたことも、今後の運輸業界における人手不足に影響をおよぼすと考えられます。

なお、物流業界の人手不足についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

出典:国土交通省『我が国の物流を取り巻く現状と取組状況』『物流の2024年問題について』

宿泊・飲食サービス業界

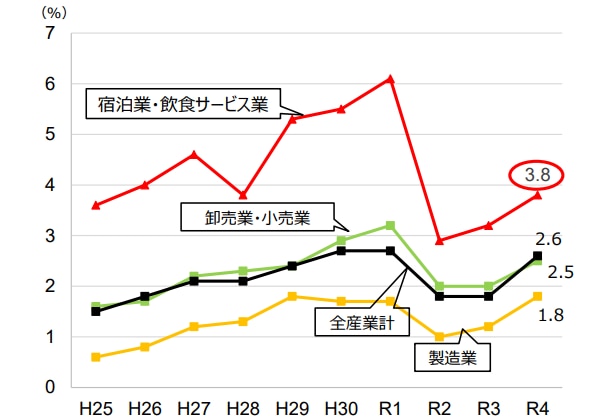

宿泊・飲食サービス業界は、他の産業分野と比較して欠員率が高い傾向にあり、人手不足が生じやすいといえます。

▼産業分野別の欠員率

画像引用元:農林水産省『1 外食・中食産業について』

2020年ごろには新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で一時的に欠員率が低下していたものの、厚生労働省の『労働経済動向調査』によると2024年8月時点で6.2まで再び上昇しています。

宿泊・飲食サービス業界においては、ほかの業界と比較してDXによる労働環境の効率化が進んでいないことが人手不足の一因とされます。

業界全体で効率化を進めていけるかが、今後の宿泊・飲食サービス業界における人手不足の状況を左右すると考えられます。

飲食店の人手不足についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

出典:農林水産省『1 外食・中食産業について』/厚生労働省『労働経済動向調査(令和6年8月)の概況』

今後予想される人手不足を解消するためには

今後予想されるさらなる人手不足を解消するには、業界ごとの課題に合わせて以下の対策を行う必要があります。

▼人手不足を解消するための対策

- 業務を効率化する

- 従業員の待遇を見直す

- 特定技能外国人の受け入れを行う

業務を効率化して1人当たりの対応範囲を広げたり、従業員の待遇を見直して離職を防止したりすることで、人手不足の解消が期待できます。

また、新たに担い手を確保したい場合には、特定技能外国人の受け入れを行う方法が考えられます。

特定技能外国人とは、人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の専門性・技能を持つことを示す在留資格を持つ外国人のことです。特定産業分野には、介護・建設・外食業・自動車運送業(※)が含まれています。

※自動車運送業については、上乗せ基準告示が施行され次第受け入れが可能になります。

まとめ

この記事では、人手不足について以下の内容を解説しました。

- 人手不足の現状

- 人手不足が深刻な業界における今後の見通し

- 今後予想される人手不足への対策

生産年齢人口の減少に伴って、企業においては人手不足が課題となっています。特に、医療・福祉業界や建設業界、運輸業界、宿泊・飲食サービス業界においては欠員率が高くなっており、人手不足が深刻といえます。

一口に人手不足といっても業界によって状況は異なるため、業界ごとの課題に応じて業務の効率化や待遇の見直し、人員の確保などを行うことが重要となります。

シフト管理システムの『シフオプ』は、シフトの収集・作成・共有を行えるクラウド型のシステムです。シフトの作成・調整を円滑に行うための豊富な機能が備わっており、業務やスキルに応じた適正な人員配置による業務の効率化を実現します。

詳しくは、こちらの資料をご確認ください。

人気のコラム

ホテルのシフト表の特徴|常に顧客対応可能な体制を維持するためには?