気をつけたいアルバイトの勤務時間と労働基準法

※2025年7月4日更新

働き方改革によって企業の在り方やコンプライアンスが問われるなかで、労働環境の整備がこれまで以上に重要となっています。

『労働基準法』においては、正社員だけでなくアルバイトやパートといった短時間労働者にも勤務時間の上限が適用されるほか、休憩や有給休暇に関してもさまざまな規定が設けられています。

この記事では、アルバイトの勤務時間や休憩時間、有給休暇についての規定と、勤務時間を効率的に管理するツールについて解説します。

※2025年6月時点の情報を基に作成しております。

出典:e-Gov法令検索『労働基準法』

アルバイトの勤務時間に関する規定

労働基準法では、勤務時間について法定労働時間と法定時間外労働の規定があります。労働基準法は雇用形態に関係なく適用されるため、アルバイトもこれらの規定の対象です。

また、未成年アルバイトの場合、勤務時間の制限が成人よりも厳しくなります。

法定労働時間

労働基準法第32条によって、働ける時間は原則として1日8時間まで、週40時間までと定められています。これを法定労働時間と呼びます。

▼労働基準法第32条

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』

出典:e-Gov法令検索『労働基準法』

法定時間外労働

アルバイトに法定労働時間を超えて働かせる場合は、労働基準法第36条による時間外・休日労働協定、いわゆる36(サブロク)協定を締結したうえで、同法第37条に規定された割増賃金を支払う必要があります。

このような法定労働時間を超えた労働は、法定時間外労働と呼ばれます。

▼労働基準法第36条、第37条

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』

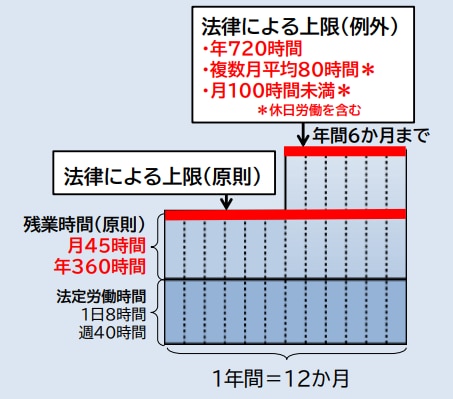

なお、法定時間外労働にも上限があり、原則として月45時間、年360時間までとなります。通常予見できない業務量の大幅な増加があった際に限り、一定の条件下で月100時間、年720時間までの労働も可能です。

▼法定外労働時間の上限

画像引用元:中小企業庁『働き方改革関連法等について~ 時間外労働の上限規制、「しわ寄せ」防止対策 ~』

▼労働基準法第36条第5項

⑤ 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』

出典:e-Gov法令検索『労働基準法』/中小企業庁『働き方改革関連法等について~ 時間外労働の上限規制、「しわ寄せ」防止対策 ~』

未成年アルバイトの勤務時間への制限

労働基準法において、未成年の勤務時間は成人よりも厳しく制限されています。

アルバイトが未成年の場合、労働基準法第60条により36協定を締結できないため、法定時間外労働を行わせることができません。

▼労働基準法第60条

(労働時間及び休日)

第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』

法定時間外労働の制限に加えて、夜間の労働についても未成年は制限されています。

▼労働基準法第61条

(深夜業)

第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』

未成年アルバイトを雇用する際は、これらの制限を考慮して勤務時間を管理することが欠かせません。

なお、高校生アルバイトの雇用ルールについてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

出典:e-Gov法令検索『労働基準法』

アルバイトの休憩時間に関する規定

労働基準法では、労働時間が一定を超えた場合にそれに応じた休憩時間を与えることが規定されています。また、休憩時間の与え方にもルールがあります。

休憩時間の長さ

休憩時間の長さは勤務時間によって異なります。

労働基準法第34条により、雇用主はアルバイトの勤務時間が6時間を超えて8時間以下となる場合は45分以上、勤務時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えることが義務づけられます。

▼労働基準法第34条

(休憩)

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』

出典:e-Gov法令検索『労働基準法』

休憩時間の与え方

休憩時間は、労働基準法第34条第1項にあるように労働時間の途中に与える必要があります。

加えて、34条第2項により原則として労働者に一斉に与えることが求められるほか、同条第3項によって休憩時間中の業務への拘束も禁じられています。

▼労働基準法第34条第2項、3項

② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』

例えば、以下のようなケースは労働基準法違反となります。

▼休憩時間に関する労働基準法違反となるケース

- 勤務終了後に休憩室で待機させて休憩時間として扱う

- 労使協定なしで各自で休憩を取らせる

- 電話や来客を待っている手待ち時間を休憩時間として扱う など

なお、労働基準法における休憩時間についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

出典:e-Gov法令検索『労働基準法』

アルバイトの有給休暇に関する規定

労働基準法39条では、6ヶ月間継続して勤務しており所定日の勤務が8割を超える従業員には、有給休暇を付与することが規定されています。

▼労働基準法第39条

(年次有給休暇)

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』

正社員だけでなく、アルバイトに対しても同様の有給休暇を付与する必要があります。

出典:e-Gov法令検索『労働基準法』

有給休暇の付与日数

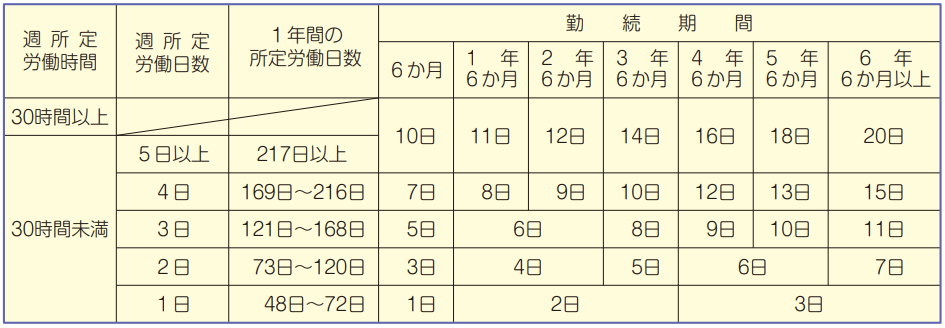

有給休暇の付与日数は、勤続年数に応じて変化します。また、週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下の場合には所定労働時間30時間以上の場合と比べて有給休暇の付与日数が少なくなります。

▼有給休暇の付与日数

画像引用元:厚生労働省『しっかりマスター労働基準法 パート・アルバイト編』

アルバイトは正社員と比べて所定労働時間が短くなりやすいため、労働時間をしっかり確認することが欠かせません。

加えて、年次有給休暇が10日以上付与されている労働者に対しては、そのうちの5日分について、本人からの申請がなくても希望を聴取したうえで時季指定をして取らせることが、使用者に義務づけられています。

▼労働基準法第39条第7項、8項

⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

⑧ 前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』

出典:厚生労働省『しっかりマスター労働基準法 パート・アルバイト編』/e-Gov法令検索『労働基準法』

有給休暇時の賃金

有給休暇取得時の賃金を計算する際には、以下の3つの方法のいずれかが用いられます。どの方法を用いるかは、会社の就業規則で規定する必要があります。

▼有給休暇時の賃金の計算方法

計算方法 |

概要 |

平均賃金 |

過去3ヶ月間の合計賃金を平均して計算する。 |

通常賃金 |

通常勤務した場合と同額が支払われる。 |

標準報酬日額 |

健康保険法の標準報酬日額にあたる金額が支払われる。 |

通常賃金を基準にする際は、アルバイトやパートは1日の所定労働時間を基に金額を算出します。また、標準報酬日額を用いる場合、労使協定を締結する必要があります。

▼時間単位年次有給休暇に支払われる賃金額

時間単位年次有給休暇1時間分の賃金額は、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は労使協定に基づく健康保険法上の標準報酬日額相当額をその日の所定労働時間数で割った額になります。いずれにするかは、日単位による取得の場合と同様に、就業規則等に定めることが必要です。

引用元:厚生労働省愛知労働局『年次有給休暇のポイント』

出典:厚生労働省愛知労働局『年次有給休暇のポイント』

有給休暇に対する時季変更権

使用者は、原則として労働者の希望する時季に有給休暇を与える必要があります。

ただし、有給休暇取得の取得によって事業の正常な運営が妨げられる場合に限り、使用者は時季変更権を行使して有給休暇の取得日を変更できます。

▼労働基準法第39条第5項

⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』

一方で、単なる日常的な多忙を理由に時季変更権を行使することはできないとされています。

▼「事業の正常な運営を妨げられる場合」の判断基準

「事業の正常な運営を妨げられる場合」に当たるためには、当該労働者の年休を取る日の仕事がその所属する部・課などの業務運営にとって不可欠であり、かつ代わりの労働者を確保することが困難であることが必要とされています。日常的に業務が忙しいことや慢性的に人手不足であることだけでは「事業の正常な運営が妨げられる場合」に当たりません。

引用元:福井県『職場のトラブルQ&A ~年次有給休暇の時季変更権~』

出典:e-Gov法令検索『労働基準法』/福井県『職場のトラブルQ&A ~年次有給休暇の時季変更権~』

アルバイトの勤務時間を効率的に管理するツール

アルバイトやパートを多く抱え、シフト制で勤務時間を管理する場合、シフト管理が煩雑になりがちです。労力と時間がかかるシフト管理を効率化したいという方におすすめの方法が“シフオプ“の導入です。

シフト作成時には、モデルシフトを表示できるため、シフトをゼロから検討する必要はありません。また、従業員がシフト収集時に有給休暇の申請ができる機能や、労務規定違反やコンプライアンスリスクのあるシフトに対する警告機能など、多彩な機能も備えています。企業の規模や形態に沿って柔軟に使用することが可能です。

有給休暇の計算や日にちの変更なども、システム上でシフト管理を行うことでよりスムーズに行えます。

まとめ

この記事では、以下の内容を解説しました。

- アルバイトの勤務時間に関する規定

- アルバイトの休憩時間に関する規定

- アルバイトの有給休暇に関する規定

- アルバイトの勤務時間を効率的に管理するツール

アルバイトやパート、正社員といった雇用形態にかかわらず、勤務中の休憩や有給休暇を取得することは労働基準法によって守られた労働者の権利です。

企業には、法律に則って従業員へ休憩時間や有給休暇を付与するだけでなく、労働者一人ひとりの勤務時間を正確に管理することが求められます。

シフト管理システムの『シフオプ』は、シフトの収集・作成・共有を行えるクラウド型のシステムです。シフト作成時の労務違反をチェックしてアラートを表示したり、労働時間を自動で算出したりする機能が備わっています。

詳しくは、こちらの資料をご確認ください。