労働基準法における残業時間のルール。上限規制や割増賃金についてチェックしよう

※2023年10月12日更新

従業員の残業時間は、労働基準法で定められたルールに則って管理する必要があります。

2019年4月以降は、働き方改革関連法の施行によって残業時間の上限規制が新たに設けられたため、さらに適切な労働時間の管理が求められるようになりました。企業が法令を遵守した労務管理を行うために、残業時間のルールについて把握しておくことが重要です。

企業の人事・労務担当者においては「残業時間についての基本的なルールを改めて確認しておきたい」「労働時間に関する現行の上限規制はどうなっているのか」などとお考えの方もいるのではないでしょうか。

この記事では、労働基準法における残業時間の定義や上限規制、割増賃金などについて解説します。

目次[非表示]

労働基準法で定められている残業時間の定義

『労働基準法』第32条では、法定労働時間が1日8時間・1週40時間と定められています。

▼労働基準法第32条

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 |

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』

労働基準法第32条で規定されている労働時間を“法定労働時間”といい、これを超える労働を“時間外労働”といいます。

一方、法定労働時間の範囲内で企業が独自に定められる労働時間を“所定労働時間”といいます。労働基準法における“残業とは、所定労働時間ではなく法定労働時間を超える時間外労働のことを指します。

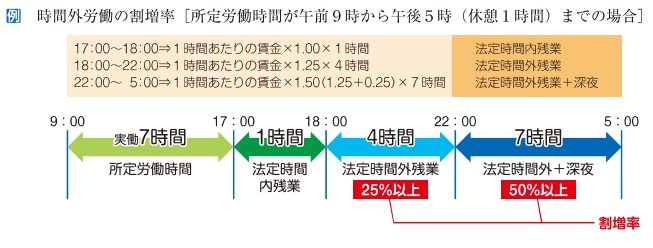

なお、労働基準法上での残業の扱いを分かりやすく区別するために、ここからは時間外労働を“法定時間外残業”、所定労働時間を超える労働を“法定時間内残業”と呼びます。

出典:e-Gov法令検索『労働基準法』/厚生労働省『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』

法定時間外残業

法定時間外残業は、法定労働時間を超えて働くことです。

例えば、1日で10時間働いた場合、法定労働時間となる8時間を超えた2時間分の法定時間外残業を行ったことになります。

従業員が法定時間外残業を行った場合、使用者はその従業員に対して超過した時間に応じて割増賃金を支払うことが定められています。

画像引用元:東京労働局『しっかりマスター労働基準法 ー割増賃金編ー』

出典:厚生労働省『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』

法定時間内残業

法定時間内残業は、法定労働時間を超えない範囲で行う残業を指します。

例えば、就業規則で定められた所定労働時間が7時間の会社で1時間の残業を行った場合、労働時間の合計が8時間を超えていないため、労働基準法上の残業には当たらず割増賃金も発生しません。

出典:厚生労働省『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』

残業時間に関する労働基準法上のルール

法定時間外残業については労働基準法でさまざまなルールが定められています。人事・労務担当者は、従業員の労務管理を徹底するために改めて現行のルールを理解しておくことが重要です。

①法定時間外残業の36協定

法定時間外残業は、労働基準法第32条によって原則禁止されています。従業員に法定時間外残業をさせるためには、“時間外・休日労働に関する協定(以下、36協定)”の締結が必要です。

36協定は、労働基準法第36条に基づいた労使協定です。

▼労働基準法第36条

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』

ただし、36協定を締結すれば、法定時間外残業を何時間も行わせてよいというわけではありません。

法定時間外残業には上限時間が設けられており、臨時的な特別な事情がなければ、上限時間を超える労働はできません。上限時間を超える場合には、“特別条項付き36協定”を締結することが必要です。

なお、36協定についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

出典:e-Gov法令検索『労働基準法』

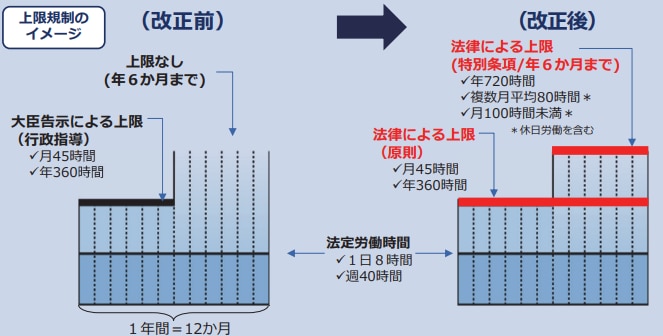

②法定時間外残業の上限規制

働き方改革のための改正労働基準法が2019年4月1日に施行されたことで、法定時間外残業について法律による上限規制が罰則つきで設けられました。

臨時的な特別な事情があり、特別条項付き36協定を締結する場合であっても、超えてはならない残業時間の上限が定められています。

▼時間外労働の上限に関する改正内容

画像引用元:厚生労働省『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』

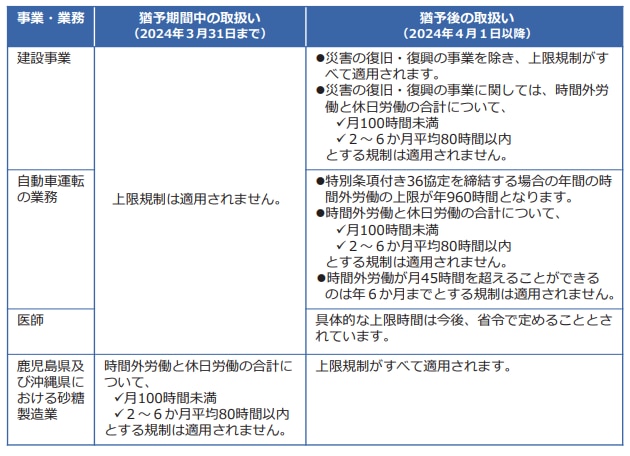

ただし、一部の事業・業務については上限規制の適用が猶予・除外されます。

▼上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務

画像引用元:厚生労働省『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』

出典:厚生労働省『時間外労働の上限規制わかりやすい解説』

③割増賃金の支払い

『労働基準法』第37条において、使用者は従業員に時間外労働をさせた場合に、通常の賃金に加えて割増賃金を支払う義務が定められています。

▼労働基準法第37条

使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』

時間外労働の種類によって割増賃金率は異なるため、従業員の賃金を計算する際には十分に注意が必要です。

▼時間外労働の種類と割増率

種類 |

条件 |

割増率 |

法定時間外残業 |

法定労働時間(1日8時間・週40時間)以上 |

25%以上 |

時間外労働が36協定の上限時間(月45時間、年360時間等)以上 |

25%以上 |

|

時間外労働が1ヶ月60時間以上 |

50%以上 |

|

休日労働 |

法定休日(週1日)に勤務させる |

35%以上 |

深夜労働 |

深夜時間帯(22時~5時)に勤務させる |

25%以上 |

厚生労働省 東京労働局『しっかりマスター労働基準法 割増賃金編』を基に作成

ただし、変形時間労働制やフレックスタイム制を導入している場合には、割増賃金が発生する時間の考え方が通常とは異なります。

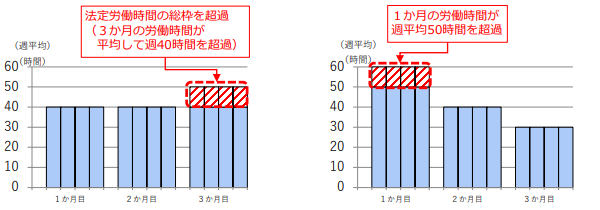

変形時間労働制の場合

変形時間労働制は、1ヶ月や1年間などの一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、特定の日・週に法定労働時間を超えて労働できる制度です。

割増賃金が発生する時間には、以下が挙げられます。

▼変形労働時間制で割増賃金が発生する労働時間

種類 |

詳細 |

1日の法定時間外残業 |

|

1週の法定時間外残業 |

(1日の法定時間外残業を除く) |

対象期間の法定時間外残業 |

対象期間の法定労働時間総枠を超えて労働した時間 |

厚生労働省『1か月単位の変形労働時間制』/厚生労働省 東京労働局『1年単位の変形労働時間制導入の手引』を基に作成

フレックスタイム制の場合

フレックスタイム制は、一定期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲内で総労働時間を定めて、始業・終業時刻を従業員が自主的に決定できる制度です。

フレックスタイム制では、事前に設定した総労働時間を超えた場合に残業扱いとなり、割増賃金が発生します。

▼フレックスタイム制で時間外労働が発生するケース

画像引用元:厚生労働省『フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き』

出典:厚生労働省 東京労働局『しっかりマスター労働基準法 割増賃金編』『1年単位の変形労働時間制導入の手引』/厚生労働省『1か月単位の変形労働時間制』

残業による割増賃金の計算方法

法定時間外残業を行った場合の割増賃金は、以下の計算式で算出できます。

▼計算式

割増賃金=時給×割増率×残業時間

日給制・月給制の場合は、1時間当たりの賃金に換算してから算出します。ただし、給与とともに支給している以下の手当類は、割増賃金の計算に含みません。

▼割増賃金の計算に含めない手当類

- 通勤手当

- 別居手当

- 単身赴任手当

- 家族(扶養)手当

- 住宅手当

- 結婚手当、出産手当のような臨時手当

また、残業時間のカウントにあたっては、業務から離れている時間は労働時間に含まずに計算する必要があります。

▼労働時間に含まれる時間・含まれない時間の例

分類 |

具体例 |

労働時間に含まれる |

|

労働時間に含まれない |

|

月給制と時給制における割増賃金の算出例は、以下のとおりです。

▼月給制の場合

内容 |

計算方法 |

前提とする条件 |

月給24万3,000円(皆勤手当を追加して25万3,000円) |

1.1ヶ月の平均所定労働時間 |

{(365日 - 122日) × 8時間} ÷ 12ヶ月=162時間 |

2.1時間当たりの基本賃金 |

253,000円 ÷ 162時間=1,562円 |

3.1時間当たりの時間外手当 |

1,562円 × 1.25=1,953円 |

4.1ヶ月の時間外手当 |

1,953円 × 2時間 × 10日=39,060円 |

▼時給制の場合

内容 |

計算方法 |

前提とする条件 |

時給1,500円で12時~23時まで労働した場合 |

1.基本給 |

1,500円 × 8時間=12,000円 |

2.時間外手当(21~22時) |

1,500円 × 1.25 × 1時間=1,875円 |

3.時間外手当(22~23時)+深夜手当 |

1,500円 × 1.5 × 1時間=2,250円 |

4.1日当たりの支給額 |

12,000円 + 1,875円 + 2,250円=16,125円 |

長時間の残業がもたらすリスク

残業時間に応じた割増賃金を適切に支払っており、法律上問題がない範囲であっても、長時間におよぶ残業は健康問題や過労死などの労働災害のリスクにつながるおそれがあります。

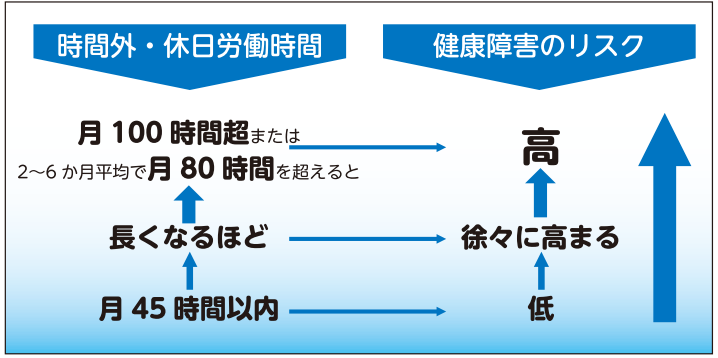

厚生労働省によると、時間外・休日労働の時間が増えるほど健康障がいのリスクが高まることが報告されています。

▼時間外・休日労働時間と健康障がいリスクの関係

画像引用元:厚生労働省『STOP!過労死』

万が一労働災害が発生した場合には、企業の責任が問われて被災者や親族から損害賠償を求められるケースもあります。

このようなリスクを防ぐためには、従業員の労働時間を把握したうえで、長時間の残業が発生しないように労務管理を徹底することが重要です。

出典:厚生労働省『STOP!過労死』

長時間労働による残業を防ぐための対策

従業員が健康で働きやすい職場環境をつくるには、長時間労働による残業を防ぐための対策が求められます。

①業務体制を見直す

1つ目の対策は、業務体制を見直すことです。

従業員の業務内容・スケジュール・作業などを洗い出して、非効率なフローや作業内容を見直します。また、特定の従業員に負担が集中しないように、タスクの振り分けを行ったり、チーム内でのフォロー体制を整えたりして労働量の平準化を図ることもポイントです。

▼業務体制の改善を図る例

- 業務を細分化して業務完了までの道筋を明確にする

- 業務の優先度を定めて各従業員のタスクを振り分ける

- チーム内でタスクの管理方法を統一して、進捗状況を常に共有する

②ITを活用して業務の効率化を図る

2つ目の対策は、ITを活用して業務の効率化を図ることです。

ITツールを導入して情報共有を円滑化したり、社内の承認フローをペーパーレス化したりすることによって、業務効率が向上して労働時間の短縮につながると期待できます。

▼業務におけるIT活用の例

- ワークフローシステムを導入して申請・承認作業をデジタル化する

- 情報共有ツールを導入して、業務データをオンラインでやり取りする

- シフト管理システムを導入して、シフト作成や労務管理の業務をデジタル化する

③労働時間を可視化できる環境を整える

3つ目の対策は、労働時間を可視化することです。

従業員の労働時間を把握できていない場合、給与計算を行うタイミングで長時間の残業があったことが発覚するケースがあります。

シフトを作成する際に法令を遵守しているかどうかを確認するとともに、残業が発生したときに管理者がリアルタイムで把握できる仕組みを整えることが重要です。

▼労働時間を可視化する方法

- シフト管理システムで各従業員の労働時間を集計して、長時間労働がある従業員のシフトを調整する

- 残業を行う際に事前申請を行い、管理者が承認・非承認を決めるルールを設ける

まとめ

この記事では、残業に関する労働基準法のルールについて以下の内容を解説しました。

- 労働基準法における残業時間の定義

- 残業に関する労働基準法上のルール

- 残業による割増賃金の計算方法

- 長時間の残業がもたらすリスク

- 長時間労働による残業を防ぐための対策

労働基準法では、法定労働時間や法定時間外残業の上限、割増賃金などのさまざまなルールが定められています。人事・労務担当者は、これらのルールを遵守して従業員の労働時間や給与を管理する必要があります。

また、法律上のルールを満たしている場合でも、長時間におよぶ残業は労働災害につながるリスクがあります。過重な長時間労働が発生しないように、業務体制の見直しやITによる業務効率化を図るとともに、従業員の労働時間を把握して無理のないシフトを組むことが重要です。

シフト管理システムの『シフオプ』は、シフトの作成時に法令違反のある残業に対してアラートが表示される機能が備わっています。長時間労働の見逃しを未然に防げるため、労務管理の強化につながります。

詳しいサービスの内容については、こちらからお問い合わせください。