アルバイト・パートが社会保険の加入対象となる要件と注意点

※2025年5月20日更新

社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険といった公的保険制度の総称です。企業に雇用されて働く労働者を対象とした社会保険は、健康保険と厚生年金保険の2つを指します。

正社員に限らず、アルバイト・パートとして雇用する従業員においても一定の条件を満たしている場合には、社会保険に加入する義務があります。

また、2024年10月からはアルバイト・パートの社会保険が適用される企業の範囲が拡大されました。人事・労務部門の担当者は、社会保険が適用される企業や従業員の要件を確認しておくことが欠かせません。

この記事では、社会保険の種類や2024年10月から拡大される社会保険適用の加入対象、各保険制度の加入要件、労務管理上の注意点について解説します。

なお、扶養控除が適用される収入上限についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

出典:厚生労働省『社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について』

社会保険制度の種類

企業が雇用する従業員を対象とした社会保険制度には、健康保険・厚生年金保険に加えて、介護保険・雇用保険・労災保険があります。一般的に、以下のように区分して考えられています。

▼社会保険制度の区分

区分 |

保険制度 |

社会保険 |

健康保険・厚生年金保険 |

介護保険(40歳以上) | |

労働保険 |

雇用保険 |

労災保険(労働者災害補償保険) |

厚生労働省『労働保険・社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きはお済みですか?』『介護保険制度について 厚生労働省(40歳になられた方へ)』を基に作成

労務管理上における狭義の社会保険は、健康保険・厚生年金保険を指しますが、広義では介護保険や労働保険も含まれます。

これらの公的保険制度は、従業員が労働や生活のなかで生じるさまざまなリスクに対して保障を行い、労働者の生活と雇用の安定化を図る目的があります。

▼社会保険制度の概要

社会保険制度 |

概要 |

健康保険 |

従業員が業務とは関係のない病気やけがをした際に、療養に必要な保険料を給付する制度 |

厚生年金保険 |

従業員が高齢や障がい、死亡によって働けなくなった際に、被保険者または遺族の生活を所得面で保障する制度 |

介護保険 |

従業員が介護を必要とする状態(要支援・要介護状態)になった場合に、介護給付・サービスを利用できる制度 |

雇用保険 |

失業した人や職業訓練を受ける人に対して、一定期間において安定した生活を保障するための給付を行う制度 |

労災保険 |

業務中・通勤中に従業員が病気やけがをした際に、治療費・補償金などを給付する制度 |

なお、パートの掛け持ちに関する税金と保険制度についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

出典:厚生労働省『労働保険・社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きはお済みですか?』『介護保険制度について 厚生労働省(40歳になられた方へ)』/文化庁『社会保障制度』

アルバイト・パートへの社会保険適用の拡大について

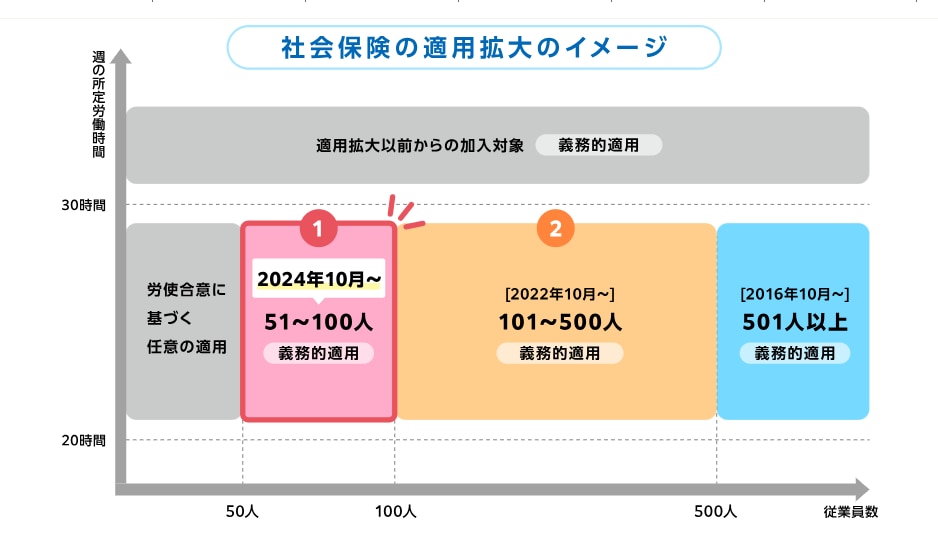

2020年5月の年金制度改正により、一部のアルバイト・パートに対する社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲が段階的に拡大されています。

▼社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大

画像引用元:厚生労働省『社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について』

これまで従業員数501人以上の企業が加入対象となっていました。しかし、2022年10月からは101~500人、2024年10月からは51~100人の企業で働くアルバイト・パートが新たに社会保険の適用対象となります。ここでいう従業員数とは、以下のAとBを合計した人数を指します。

▼従業員数のカウント方法

A |

B |

フルタイムで働く従業員数 |

週所定労働時間と月所定労働日数が |

正社員や有期職員だけでなく、アルバイト・パートとして短時間で働く従業員においても、一定の要件を満たす場合には社会保険に加入する義務があります。

社会保険への加入が可能になると、年金や医療保険でより手厚い保障を受けられるようになり、従業員の働きやすさの向上につながります。

なお、従業員数が50人以下の企業については、労使間の合意があれば51人以上の企業と同じ加入要件を適用させることが可能です。

出典:厚生労働省『社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について』

社会保険の加入対象となる従業員の要件

社会保険制度の種類によって、加入対象となる従業員の要件は異なります。

➀健康保険・厚生年金保険

狭義の社会保険に当たる健康保険・厚生年金保険は、週所定労働時間と月所定労働日数がフルタイムの3/4以上ある従業員が加入対象となります。

また、上記に当てはまらない場合でも、以下の4つの要件を満たしているアルバイト・パートは社会保険の加入対象に含まれます。

▼健康保険・厚生年金保険への加入要件

- 1週間の所定労働時間が20時間以上

- 所定内賃金が月額8.8万円以上(残業や通勤手当などは含まれない)

- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある

- 学生ではない(夜間・通信・定時制は対象となる)

従業員数が51人以上の企業では、要件を満たすアルバイト・パートを社会保険に加入させる必要があります。

なお、健康保険・厚生年金保険の保険料は、雇用主と従業員が50%ずつ負担する仕組みとなっています。

出典:厚生労働省『社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について』

②介護保険

介護保険は、40歳になる従業員が加入対象となります。

従業員が介護給付や介護サービスの利用を受けるか否かにかかわらず、40歳になった月から加入が義務づけられています。

▼介護保険の加入対象者

- 65歳以上の人(第1号被保険者)

- 40歳以上64歳未満の人(第2号被保険者)

企業の厚生年金保険に加入している40~64歳までの従業員(第2号被保険者)については、雇用主と従業員で介護保険料を50%ずつ負担する仕組みとなります。また、介護保険料は毎月の健康保険料と合わせて一体的に給与から徴収します。

なお、介護保険の加入は企業側で特段の手続きはなく、第2号被保険者が40歳になると自動的に適用されます。

出典:厚生労働省『介護保険制度について』

③雇用保険

企業は、事業の規模や業種にかかわらず、従業員を一人でも雇用している場合には雇用保険に加入する義務があります。アルバイト・パートであっても、以下の1・2のいずれにも該当する従業員は、雇用保険の加入対象となります。

▼雇用保険の加入要件

- 1週間の所定労働時間が20時間以上あること

- 雇用期間の見込みが31日以上あること

当初31日以上の雇用見込みがなかった場合でも、31日以上引き続き雇用が見込まれることになった時点から雇用保険が適用されます。

企業は、事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届出を行うことが必要です。

なお、雇用保険料における事業主の負担割合は、事業の種類によって異なります。保険料は、毎年厚生労働省から公示される『雇用保険料率表』に基づいて算出されます。2025年度の雇用保険料率は以下のとおりです。

▼2025年度の雇用保険料率

画像引用元:厚生労働省『令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内』

出典:厚生労働省『雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!』『労働保険への加入について』『令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内』

④労災保険

従業員を一人でも雇用している企業は、雇用形態にかかわらず労災保険に加入することが義務づけられています。

▼労災保険の加入対象者

賃金を支払っているすべての従業員

アルバイト・パートとして雇用する短時間労働者においても、所定労働時間に関する条件はなく、すべての従業員が加入対象となります。

なお、労災保険料は雇用主が全額負担する仕組みとなっており、事業の種類によって労災保険率は異なります。加入手続きについては、事業所の所在地を管轄するハローワークまたは労働基準監督署で行うことが必要です。

出典:厚生労働省『労働保険への加入について』

アルバイト・パートの社会保険加入に関する注意点

アルバイト・パートの社会保険適用が拡大されると、医療保障や年金の面で従業員がさまざまなメリットを享受できます。しかし、従業員による社会保険料の負担が発生して、手取りが減ることをデメリットに感じる人もいます。

人事・労務担当者は、社会保険の加入によるメリットを伝えたうえで、手取り額や将来に受け取れる年金額の変化について試算を勧めることがポイントです。

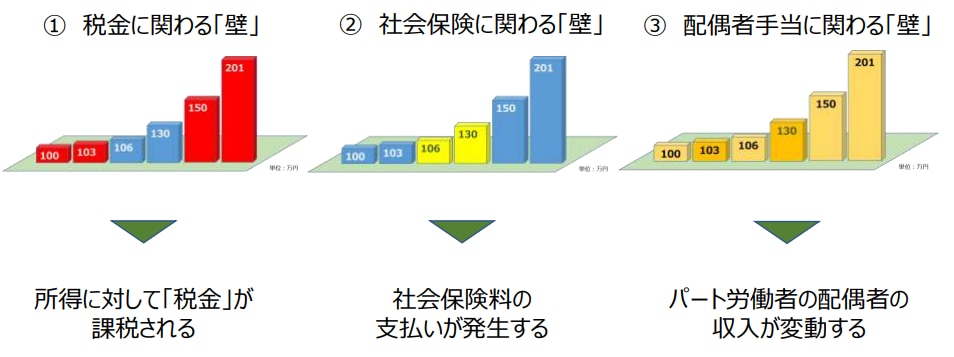

▼社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入による年金額や手当の変化

画像引用元:厚生労働省『年収の壁について知ろう』

また、従業員の希望に応じて、社会保険の加入ラインとなる一定の労働時間や収入を超えないように、“年収の壁”を踏まえたシフト管理を行うことも重要です。年収の壁とは、所得税の課税や社会保険の加入義務が発生する年収の上限を指します。

▼年収の壁に関する考え方

画像引用元:厚生労働省『年収の壁について知ろう』

上記に挙げた3つの壁のうち、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が必要になる収入基準は、106万円(月額賃金8.8万円)となっています。

社会保険の加入を希望しないアルバイト・パートには、毎月の賃金・年収額を考慮してシフトを作成する必要があります。

出典:厚生労働省『年収の壁について知ろう』

まとめ

この記事では、社会保険について以下の内容を解説しました。

- 社会保険制度の種類

- アルバイト・パートの社会保険適用の拡大について

- 社会保険の加入対象となる従業員の要件

- アルバイト・パートの社会保険加入に関する注意点

アルバイト・パートであっても一定の条件を満たす従業員には、社会保険への加入が必要です。2024年10月からは健康保険・厚生年金保険の適用範囲が拡大され、51~100人の企業で働くアルバイト・パートも加入対象となります。

ただし、社会保険の加入にあたっては「社会保険料の負担によって手取り額を減らしたくない」「106万円の壁を超えないようにしたい」といった希望を確認することも欠かせません。

年収の壁を考慮しつつシフトを作成するには、従業員一人ひとりの労働時間を可視化・管理できるシフト管理システムを活用することが有効です。

シフト管理システム『シフオプ』は、シフト作成時に月・週ごとの労働時間や人件費を可視化できるため、年収の壁を踏まえた時間調整を行いやすくなります。

特に多くのアルバイト・パートを雇用している企業は、従業員によって社会保険の加入状況や希望が異なるため、労働管理が煩雑になりやすいといえます。労務管理を効率よく行うために、シフオプの導入を検討されてみてはいかがでしょうか。

詳しくは、こちらの資料をご確認ください。

人気のコラム

忙しくて管理できない!人材管理者に知ってほしいシフト管理ツールでできること

残業して頑張る、は時代遅れ!時間外労働削減に向けた各社の取り組みについて

人気のコラムをもっと見る