労働基準法に定められている年次有給休暇のルールや罰則を解説

※2019年3月18日公開の記事に修正を加えています。

労働基準法では、事業主の義務として、従業員への年次有給休暇の付与が定められています。一定の条件を満たす従業員には、法令で定められたルールに則って年次有給休暇を付与することが必要です。

また、2019年4月には、働き方改革の一環として労働基準法が改正されており、年次有給休暇の確実な取得が義務化されました。

企業の担当者は、年次有給休暇のルールや新たな義務について把握しておくことが重要です。

この記事では、労働基準法で定められている年次有給休暇のルールや罰則について解説します。

出典:厚生労働省『労働者の方へ』

目次[非表示]

労働基準法における年次有給休暇とは

年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、有給で休暇を与える制度です。労働者の心身の疲労を回復して、ゆとりある生活を保障することが目的とされています。

年次有給休暇は、労働者の雇用形態にかかわらず、一定の条件を満たしている労働者すべてに与えられる権利として労働基準法に定められています。

対象者は、正社員だけでなく、アルバイト・パート・管理監督者・有期雇用労働者も含まれます。

出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』『年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。』『労働者の方へ』

年次有給休暇の付与条件

年次有給休暇の付与には、一定の条件があります。

▼年次有給休暇の付与条件

- 6ヶ月以上継続して勤務している

- 全労働日の8割以上出勤している

- 請求権の時効内に申請されている

年次有給休暇は、雇入れの日から6ヶ月以上勤務していて、全労働日のうち8割以上を出勤している労働者が対象です。6ヶ月以降は、1年ごとに年次有給休暇を付与します。

出勤日の算定にあたっては、業務上のけがや病気で休む期間、育児休業・介護休業を取得している期間も出勤したとみなします。

また、年次有給休暇の時効は2年です。当該年度に取得されなかった年次有給休暇がある場合は、翌年に繰り越して与えます。

出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』『年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。』『年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています』

年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇の付与日数は、法令で定められていますが、フルタイム勤務の労働者と、所定労働日数が少ない労働者では付与日数が異なります。

フルタイムの場合

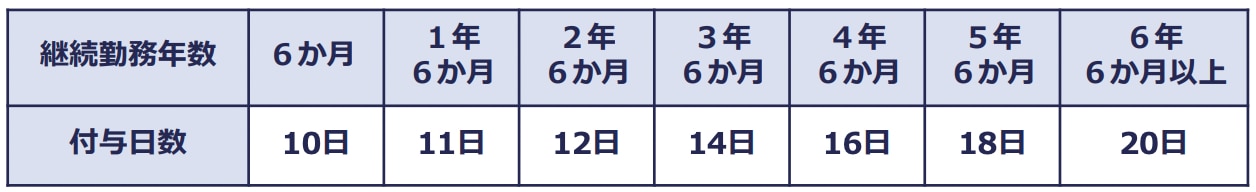

所定労働日数が決まっていて、フルタイムで働く労働者の場合、年次有給休暇の日数は勤続年数に応じて変化します。

雇入れから6ヶ月勤務した時点で10日の有給休暇が最初に付与されて、勤続年数が長くなるほど付与日数が増える仕組みです。

▼フルタイム勤務の付与日数

画像引用元:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』

出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』

所定労働日数が少ない労働者の場合

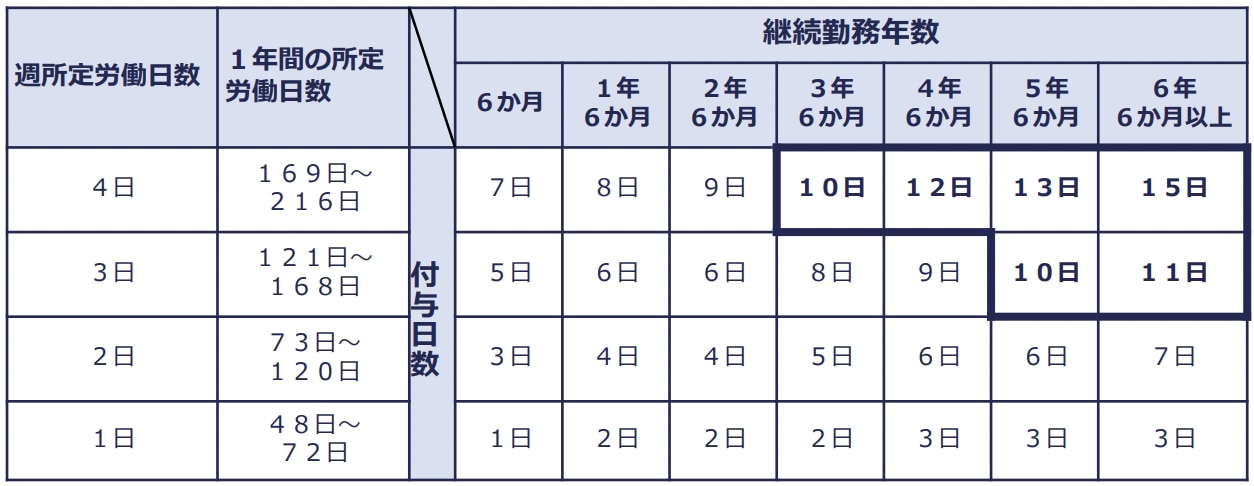

所定労働日数が少ないアルバイト・パートなどの場合、所定労働日数と勤続年数に応じて、年次有給休暇を比例付与します。

比例付与の対象者は、週の労働時間が30時間未満、かつ週の労働日数が4日以下もしくは年間の労働日数が216日以下の労働者です。

▼所定労働日数が少ない労働者の付与日数

画像引用元:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』

出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』

年次有給休暇の付与に関する基本ルール

労働基準法では、年次有給休暇を付与する単位や方法について、3つの基本的なルールが定められています。

①付与単位

年次有給休暇を付与する単位は、原則1日単位と定められています。ただし、労働者の希望に応じて、以下の方法で付与することも可能です。

▼半日単位年休

従業員の希望により時季を指定して、使用者が同意した場合に半日単位で年次有給休暇を与えることが可能です。

▼時間単位年休

従業員が時間単位での取得を希望した場合に、年5日を限度として1時間単位で年次有給休暇を付与できます。ただし、時間単位年休を採用するには、従業員との労使協定の締結が必要です。労使協定では、1日分の年次有給休暇が何時間の時間単位年休に該当するか、また、対象者の範囲などを決めておく必要があります。

このように、半日・時間単位で年次有給休暇を付与することで、子育てや介護、通院などの労働者の事情に応じて柔軟に休暇を取得しやすくなります。

出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』『年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています』『事業主の皆様へ』

②時季変更権

年次有給休暇は、原則として労働者が指定する時季に与えます。

ただし、有給休暇の付与によって会社の運営が妨げられる場合は、使用者が年次有給休暇の取得時期を変更することが可能です。

使用者による時季変更が認められるケースには、同時期に多数の労働者が年次有給休暇を申請した場合が挙げられます。「忙しいから」という理由では時季変更は認められないため注意が必要です。

出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』『年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています』

③計画年休制度

計画年休制度とは、年次有給休暇の日程を会社側が設定できる制度です。

事前に有給休暇の日程を設定することで、企業が労働者の休暇を管理しやすくなります。また、同時期に希望日が集中することを避けられる、申請のためらいをなくして取得を促せるといった効果も期待できます。

ただし、労働者に与える年次有給休暇のうち、年間5日については労働者自身で自由に請求・取得させることが必要です。

出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』『労働者の方へ』

法令に違反した場合の罰則

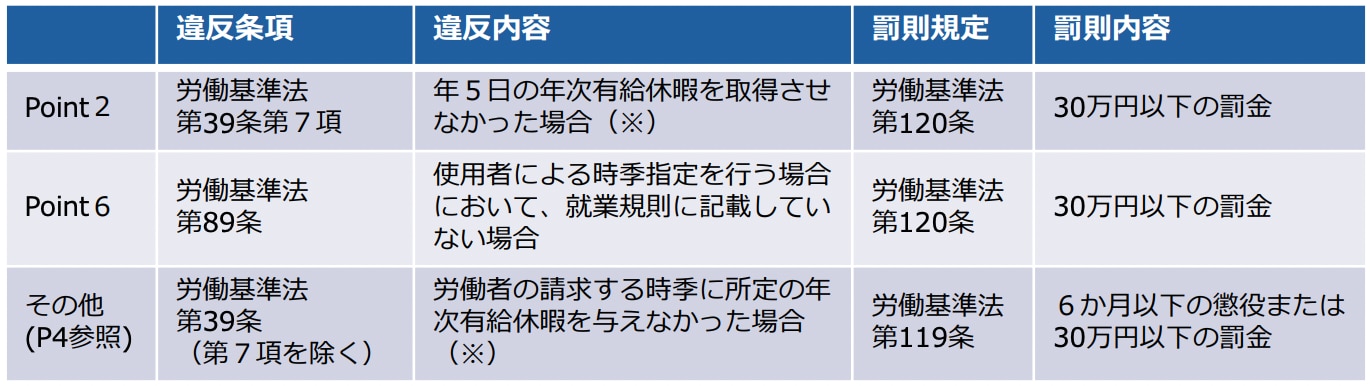

一定の条件を満たしている従業員に、年次有給休暇を与えることは会社側の義務です。義務を果たさない場合には、労働基準法違反として罰則が科せられます。

▼年次有給休暇に関する罰則

画像引用元:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』

また、罰則規定はありませんが、年次有給休暇を取得した労働者に対して、不利益な取扱いをすることも禁止されています。

▼不利益な取扱いとみなされるケース

- 年次有給休暇を欠勤として取扱い、精勤・皆勤手当を減額する

- 年次有給休暇を取得した労働者の賞与を減額する

- 年次有給休暇の取得を妨げる・抑制する

出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』『次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています』

2019年4月から年次有給休暇の付与が義務化

2019年4月、働き方改革によって改正労働基準法が施行されたことで、年5日の年次有給休暇の付与や年次有給休暇管理簿の作成が義務化されました。

年5日の年次有給休暇の確実な付与

年10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対して、最低でも年5日の有給休暇を取得させることが義務づけられました。

また、有給休暇の消化日数が5日に満たない従業員がいる場合は、会社側が時季を指定したうえで年次有給休暇を取得させることが必要です。

法改正によって年次有給休暇を確実に取得させることで、有給休暇の取得率を高める狙いがあります。

出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』『労働者の方へ』

年次有給休暇管理簿の作成・保存

法改正によって、年次有給休暇管理簿の作成と保存が義務づけられました。管理簿には労働者ごとに必要事項を明記します。

▼管理簿に明記する必要事項

- 年次有給休暇の取得時季(取得日)

- 取得日数

- 基準日

また、年次有給休暇を付与した期間中から期間満了後3年間は保存することも義務づけられています。

管理簿は、労働者名簿や賃金台帳と併せて管理できるほか、いつでも出力できる状態であればシステム上での管理も認められています。

出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』

年次有給休暇の取得を促進するポイント

労働者にとって働きやすい職場環境を整えるためには、法令に基づいた年次有給休暇の付与はもちろん、休暇を申請・取得しやすい環境づくりが必要です。

従業員のなかには、同僚への気兼ねやためらいなどによって、有給休暇の申請を控える人もいると考えられます。また、「休暇を取得することで業務が回らなくなる」といった不安から、休みづらくなるケースもあります。

年次有給休暇の取得を促進するためには、以下のような取組みを行うことが有効です。

▼年次有給休暇の取得を促進する取組み

- 業務をチーム単位で行って、属人化を防ぐ

- 計画的付与制度を活用して、労働者全員に同日付与する

- 年次有給休暇付与計画表を採用して、個人別に付与する

- 班・グループ別の交代制で付与する

- 閑散期に年次有給休暇の計画的付与日を設ける

- ブリッジホリデーとして連休を設ける

事業主は、職場での業務内容や繁閑時期、労働者のニーズなどに応じて、有給休暇を取得しやすい制度を検討することが大切です。

出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』『労働者の方へ』『事業主の方へ』

まとめ

この記事では、年次有給休暇について以下の内容を解説しました。

- 年次有給休暇の付与条件と付与日数

- 年次有給休暇の付与に関する基本ルール

- 法令に違反した場合の罰則

- 2019年4月から年次有給休暇の付与が義務化

- 年次有給休暇の取得を促進するポイント

年次有給休暇は、労働者の心身の疲労回復やワーク・ライフ・バランスの実現のために必要な制度です。事業主は、労働者の勤続年数や労働日数に応じて、法令に基づいた日数を付与する必要があります。

また、2019年4月からは、法改正によって年次有給休暇の付与に関する義務が追加されました。企業の担当者の方は、年次有給休暇のルールを遵守するために、日頃から労務管理・勤怠管理を適切に行うことが重要です。

シフト管理システムの『シフオプ』では、有給休暇取得の申請もシステム経由で行えるため、従業員の有給休暇管理に役立てられます。

詳しくはこちらをご確認ください。

人気のコラム